東京大学大学院 新領域創成科学研究科 物質系専攻

研究内容

電子間のクーロン相互作用がその電子状態を支配する強相関電子系や、電子の運動が一次元あるいは二次元に閉じ込められる低次元電子系は、光だけを使った超高速スイッチや、光照射による高速電子相変化など、通常の半導体では実現できない新奇なフォトニクス機能を発現する可能性を秘めています。

本研究室では、様々な強相関電子系物質や低次元物質 (遷移金属酸化物、遷移金属錯体、有機分子性結晶、カーボンナノチューブ、等)に対し、紫外からテラヘルツ領域に渡る最先端のレーザー分光法を適用し、強い電子相関や電子構造の低次元性に起因する新しいフォトニクス機能の開拓とその物理的機構の解明を行っています。

具体的な研究内容を、以下に紹介します。

三次非線形光学効果を用いた超高速光スイッチング現象の開拓

① 巨大な三次非線形光学効果を示す強相関電子系の発見

② 超高速光スイッチングの観測

③ 高速高繰り返しスイッチング動作の実証

超高速光誘起相転移現象の開拓

① 超高速光誘起相転移の検出

② 光誘起絶縁体-金属転移

③ 光誘起反強磁性-強磁性転移

④ 光誘起中性-イオン性転移

テラヘルツ波を利用した物性開拓

① 高強度テラヘルツパルスの発生

② テラヘルツ波による電子型強誘電体の超高速分極制御

③ テラヘルツ波による超高速光スイッチング

顕微分光とイメージング

① 顕微分光システムの構築

② 強誘電体・強磁性体のドメインイメージング

三次非線形光学効果を用いた超高速光スイッチング現象の開拓

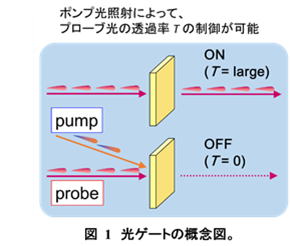

次世代の超高速光通信を実現するには、光だけを使って1ピコ秒(ps: 1 ps = 10-12 s)以下の間隔で光のオン・オフを行う技術(光ゲート)や、光の経路を変化させる技術(光ルーター)が必要です。図1に、光ゲートの概念図を示しました。これらの機能を実現するために必要な物質の性質は、三次の非線形光学効果と呼ばれる性質です。

半導体における電子的な分極 Pは、入射した光の電場成分Eと物質の線形感受率 χ(1)、および、真空の誘電率 ε0を用いて以下のように表されます。

P= ε0χ(1)E.

光源として時間幅の短いレーザーパルスを用いて、照射する光の強度を大きくすると、光の電場の二乗や三乗に比例する分極が生じることがあります。これは非線形光学効果と呼ばれています。この効果がある場合の分極 Pは、

P= ε0(χ(1)E+χ(2)EE+χ(3)EEE+・・・),

と表されます。右辺の第二項は電場の二乗に比例する分極を、第三項は電場の三乗に比例する分極を表しています。χ(2)やχ(3)は、非線形光学効果の大きさを表す量(性能指数)で、それぞれ、二次非線形感受率、三次非線形感受率と呼ばれます。

二次の非線形光学効果は、強誘電体や圧電体など、空間反転対称性が破れた物質でのみ生じます。周波数ωの光を入射したときに、その二倍の周波数2ωの光が放射される現象(第二高調波発生)はその代表例です。一方、三次の非線形光学効果はすべての物質で存在する効果です。この効果は、照射する光の強度に比例して屈折率が変化する効果(光Kerr効果)や吸収係数が変化する効果(二光子吸収)を生むもととなります。

三次の非線形光学効果によるこのような非線形の屈折率変化や吸収変化を利用すると、上で述べた光ゲートや光ルーターなど、全光型の高速信号処理(光スイッチング)が可能となります。高性能の光スイッチングを実現するために物質に必要とされる条件は、二つあります。ひとつは、微弱な光強度でスイッチング動作を実現するために、三次の非線形感受率 χ(3) が大きいことです。もうひとつは、高繰り返しのスイッチング動作を実現するために、光励起状態の寿命が短いことです。

我々は、このような観点から最適な物質の探索を行ってきました。その結果、強相関一次元電子系を有する3d遷移金属化合物が、非常に大きな χ(3)を持ち、かつ、その光励起状態の寿命が1 ps以下と極めて短いことを見出しています。具体的な内容については、以下の①から③の解説を参照して下さい。

① 巨大な三次非線形光学効果を示す強相関電子系の発見

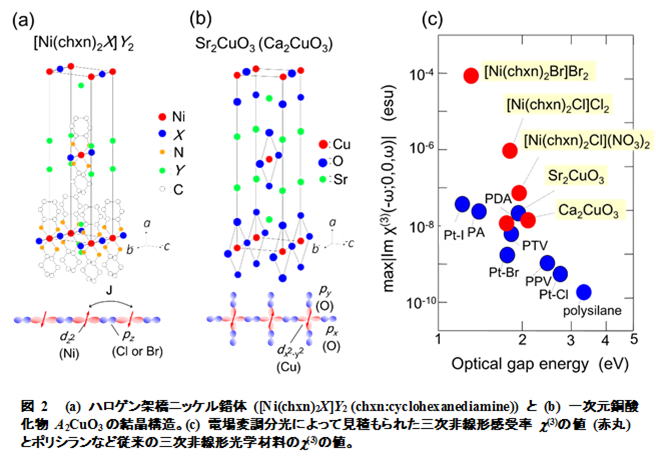

図2は、強相関一次元電子系の典型物質であるハロゲン架橋ニッケル錯体 [Ni(chxn)2X)Y2 (chxnはシクロヘキサンジアミンと呼ばれる有機場配位子分子)と一次元銅酸化物A2CuO3(A=Sr, Ca)の結晶構造と電子構造です。 これらの物質では、一次元電子系を構成する遷移金属のd軌道にひとつの電子を持っています。したがって、d軌道からなるバンドは半分まで詰まった状態(half-filled)となり、バンド理論によれば金属的な挙動を示すはずです。しかし、このような3d遷移金属化合物では、d電子間に大きなクーロン反発が働くために金属にはならず、d電子がお互いに避け合うように各イオンに局在して絶縁体となります。このように電子間反発によって絶縁体となった物質は、モット絶縁体と呼ばれます。

図2(c)の赤丸は、電場変調分光と呼ばれる手法を用いて、これらのモット絶縁体の三次非線形感受率 χ(3)を評価した結果です。同図の青丸は、ポリアセチレン(PA)、ポリジアセチレン(PDA)、ポリシラン、ハロゲン架橋白金錯体(Pt-Cl, Pt-Br, Pt-I)など、従来大きな三次非線形光学効果を示すと考えられてきた一次元バンド絶縁体の χ(3)の値です。ハロゲン架橋ニッケル錯体では、従来の半導体に比べ、χ(3)の大きさが10倍から1000倍大きいことがわかります。我々の詳細な研究から、このような大きな χ(3)は、モット絶縁体における強い電子間反発に起因するものであることが明らかになっています。

Phys. Rev. Lett. 95, 087401 (2005).![]()

Phys. Rev. Lett. 94, 047404 (2005).![]()

Phys. Rev. B 70, 085101 (2004). ![]()

Phys. Rev. Lett. 87, 177401 (2001).![]()

Nature 405, 929 (2000).![]()

② 超高速光スイッチングの観測

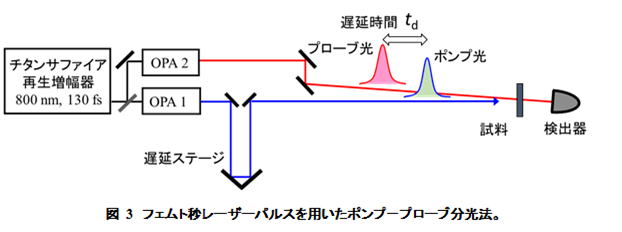

実際に光による超高速のスイッチングを行うには、時間幅の短い二つのレーザーパルスを用いて、ポンプ―プローブ法と呼ばれる測定を行う必要があります。図3に、透過配置におけるポンプ-プローブ法の概念図を示します。チタンサファイア再生増幅器から出力される時間幅

130 フェムト秒(fs: 1 fs=10-15 s)のパルス(波長 800 nm)を、ビームスプリッターでポンプ光とプローブ光の二つに分けます。ポンプ光とプローブ光は、それぞれ、オプティカルパラメトリックアンプ(OPA)と呼ばれるレーザーで波長変換し、0.06

eVから4 eVまでの幅広い光子エネルギーのパルス光を出力させます。

実際の時間分解測定は、次のように行います。まず、プローブ光を試料に入射して、試料からの透過光の強度(すなわち透過率)を測定できるようにしておきます。ここで、試料に強いポンプ光を入射します。このポンプ光によって試料に生じる変化を、プローブ光の透過率変化として検出します。

例えば、ポンプ光によってプローブ光に対する試料の吸収係数が増加すれば、ポンプ光が試料に照射されたことによってプローブ光の透過率が減少するため、光スイッチングが起こるわけです。ポンプ光とプローブ光が試料に照射される時刻の差(遅延時間)は、ポンプ光とプローブ光が試料に到達するまでの経路の長さ(光路長)を遅延ステージで変化させることによって制御できます。これによって、透過率変化の時間依存性を測定することができます。図3には試料の透過光を測定する場合を示していますが、試料の反射光(反射率変化)を測定することもしばしば行われます。このようなフェムト秒レーザーを用いた最先端の時間分解分光システムを開発することは、本研究室の研究の重要な基盤になります。

③ 高速高繰り返しスイッチング動作の実証

強相関一次元電子系である3d遷移化合物が実際に超高速光スイッチングに応用できるかを調べるために、最も大きな χ(3)を持つ臭素架橋ニッケル錯体[Ni(chxn)2Br]Br2において、光ゲートの動作実験(図1)を行いました。

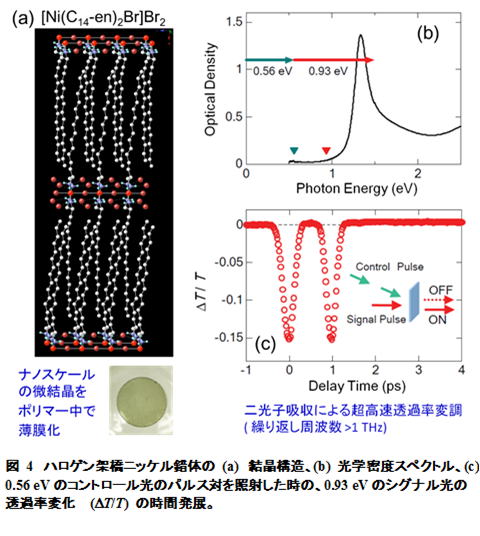

この実験では薄膜試料が必要ですが、図2に示されている[Ni(chxn)2Br]Br2は有機溶媒に溶けないため、薄膜化が困難であるとされてきました。しかし、配位子にアルキル鎖を導入した[Ni(C14-en)2Br]Br2(図4(a)上)を合成し、その微結晶を透明ポリマー(PMMA)に分散させるという全く新しい手法を考案することによって、良質な薄膜試料の作製が可能となりました(図4(a)下)。図4(b)はこの薄膜の吸収スペクトルですが、散乱のない非常に良質な光学薄膜であることがわかります。

図4(c)は、この薄膜において、二つのポンプ光(0.56eV)を照射することにより、プローブ光(0.93eV)の透過率変化を測定した結果です。ポンプ光とプローブ光が同時に試料に照射されると、両者が同時に吸収される二光子吸収過程が起こり、それによってプローブ光の透過率が減少します。重要なことは、ポンプ光によって、プローブ光の透過率が1

ps秒の時間間隔で制御(オン・オフ)できることです。この結果は、1 THzの繰り返しで、超高速の光スイッチングが可能であることを示しています。

以上の三次非線形感受率の評価と光スイッチングの動作実験から、強相関一次元電子系は、全光型の光スイッチング材料として極めて有望であることが実証されました。

Adv. Mater. 19, 2707 (2007).![]()

超高速光誘起相転移現象の探索

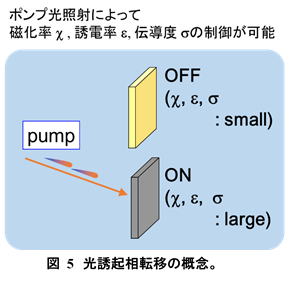

近年、固体に光を照射することにより、固体の電子構造や結晶構造ががらりと変化する現象が様々な物質で見出されています。この現象は、光誘起相転移と呼ばれており、固体物性、特に、非平衡物理学の新しいパラダイムとして、また、次世代の超高速光スイッチや光メモリの動作原理として注目を集めています。実際に、光照射によって絶縁体が金属に変化する現象“光誘起絶縁体-金属転移”や、光照射によって非磁性物質が磁石になる現象“光誘起反強磁性―強磁性転移”などが見出されています 。その概念図を図5に示しました。

この光誘起相転移を光スイッチに応用する場合には、この相転移をいかに少ない光強度でいかに高速に生じさせることができるか、さらに、いかに高速にその変化がもとに戻るか、が鍵となります。

そのような観点から注目を集めている物質群が、電子間のクーロン相互作用が電子状態を支配している強相関電子系です。強相関電子系では、光照射によって生じた光キャリアが、電子間の強い相互作用を通して周りの電子、スピン系を瞬時に変化させることにより、高速・高効率の相転移の実現が期待できます。

光誘起相転移の研究には、上述した新しい光機能という観点だけでなく、物質に内在する相互作用を顕在化させることができるという重要な側面があります。光で励起された電子と相互作用する周囲の電子、スピン、格子系は、光による電子励起が生じた直後から変化します。それらの変化を実時間で観測すれば、物質の中での様々な相互作用の役割を明らかにすることができます。

① 超高速光誘起相転移の検出

超高速光誘起相転移の研究は、時間幅が短いパルス光を使ったポンプープローブ分光法によってのみ可能となります。ポンプープローブ分光法の原理については、図3で説明しました。ポンプ光による試料の電子構造の変化を明らかにするには、光学定数のスペクトル変化を知ることが重要です。本研究室の測定系では、上述したように、オプティカルパラメトリックアンプ(OPA)を用いてプローブ光の光子エネルギーを可視から赤外域(0.06

eVから4 eV)まで幅広く変化させることが可能です。これによって、広帯域の反射スペクトルの時間変化を測定し、電子構造の時間変化を詳細に議論することができます。

最近では、テラヘルツ波(後述)を発生させることで、4 meVから0.06 eVまでの低エネルギー領域をプローブすることも可能となっています。通常のポンプープローブ分光では、時間幅が約130

fsのパルス光を使います。この場合の時間分解能は、約180 fsとなります。物質の中では、この時間分解能では、電子の応答や軽いイオンの運動を実時間で検出することはできません。そこで、本研究室ではより短いパルス光を発生させるための非同軸オプティカルパラメトリックアンプ(NOPA)の開発を行っています。実際に、30

fs から 6.5 fs までの極短パルス光の発生に成功しています。NOPAを使うことにより、最高9 fsまでの時間分解能の測定が実現できます。

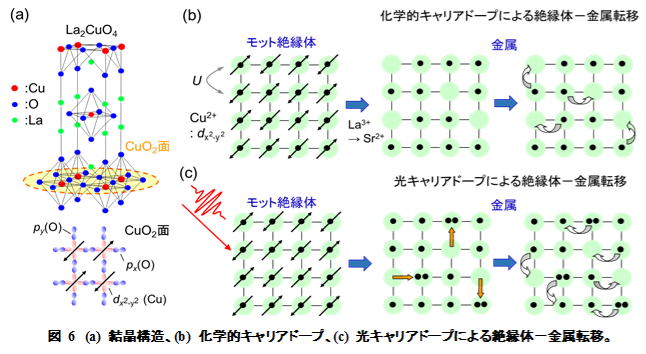

② 光誘起絶縁体-金属転移

強相関電子系の光誘起相転移の典型例は、光誘起絶縁体-金属転移です。この光誘起相転移を紹介する前に、代表的な強相関電子系物質であるペロブスカイト型遷移金属酸化物で一般的に見られる、元素置換によるキャリアドープで誘起される絶縁体―金属転移(フィリング制御モット転移)について簡単に説明しましょう。ここでは、高温超伝導体の母物質として有名なLa2CuO4を例にとります(図6(a))。La2CuO4では、2次元CuO面がその物性を支配しています。このCuO面では、銅の3d軌道と酸素の2p軌道が混成することにより、2次元電子系が形成されます。Cuは二価であり、二次元電子系を構成するdx2-y2軌道に不対電子が存在するため、d軌道からなるバンドはhalf-filledとなります。したがって、通常のバンド理論からは金属になるはずです。しかし、この系は、先に述べたNi錯体と同様に、Cuの3d電子間に大きなクーロン反発が働くために、モット絶縁体となります。

このモット絶縁体は、バンド構造に由来するギャップを持つ通常の絶縁体(バンド絶縁体)とは全く異なる性質の絶縁体です。本来は自由に動けるはずの電子が多数存在するわけですが、たまたま各サイトに一つずつ電子が存在するために、クーロン反発の効果が強く現れて絶縁体となったわけです。このように電子が各サイトに局在すると、スピンの性質が重要になりますが、今の場合、局在したd電子のスピンは、図6(a)に示すように反強磁性的に並びます。

ここで、三価のLaの一部を二価のSrに置換すると、図6(b)に示すようにCuサイトから電子が引き抜かれます。すなわち、CuO面にホールがドープされることになります。このようにして電子がある程度の量引き抜かれると、電子は、電子のいないサイトにクーロン反発の効果を強く受けること無く移動できるようになるため、系は金属化すると予想されます。これが、フィリング制御モット転移と呼ばれるものです。実際にLa2-xCuxO4は、数パーセントのSr置換によって金属となり、低温では超伝導となります。

次に、光誘起絶縁体―金属転移について説明しましょう。モット絶縁体に光を照射すると、図6(c)のように電子は別のサイトに励起されます。これは、光照射による電子とホールの同時注入とみなすことができます。この場合にも、電子やホールの生成をきっかけとして、局在していた電子が動けるようになり、金属化が生じると期待されます。このような光誘起絶縁体―金属転移は、純粋に電子的な転移であるため、構造変化を伴う相転移(構造相転移)と異なり、超高速に生じ、また、超高速にもとに戻ると予想されます。

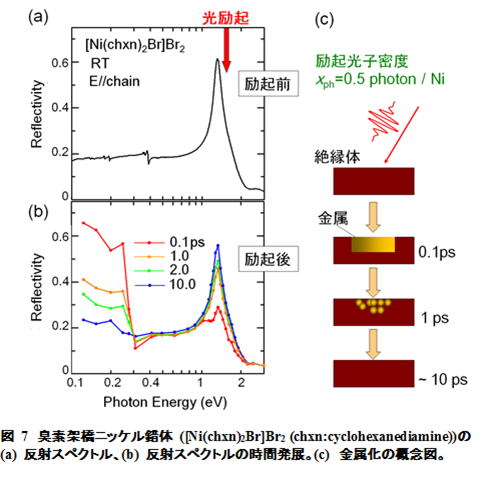

モット絶縁体の光誘起金属化が最初に見出されたのは、一次元モット絶縁体である前出の臭素架橋ニッケル錯体([Ni(chxn)2Br]Br2)においてです。図7は、この物質を時間幅130 fsのパルス光(1.55 eV)で励起したときの過渡反射スペクトルの時間変化です。光励起直後に、赤外域の反射率が大きく増大するとともに、低エネルギーに向かって増加する傾向を示しています。これは、金属に特有の反射スペクトルであり、光照射によって金属化が生じたと見なすことができます。

光励起後約10 ps後には、赤外域の反射率変化は消失し、もとのモット絶縁体状態に戻ることがわかります。このように、光照射によって、絶縁体→金属→絶縁体という変化が10

psという極めて短い時間内に起こるわけです。同様な一次元モット絶縁体の光誘起金属化は、有機分子性結晶であるET-F2TCNQにおいても見出されています。

このような一次元モット絶縁体の光誘起金属化には、強相関一次元系に特有のスピン・電荷分離という性質が関係しています。図6からわかるように、モット絶縁体にドープされたキャリアは、反強磁性スピン配列の上を運動します。キャリア(電荷)の運動は、一次元系の場合にはスピン配列の影響を受けませんが(スピン・電荷分離)、二次元系の場合にはスピン配列の影響を強く受けること(スピン・電荷結合)が知られています。

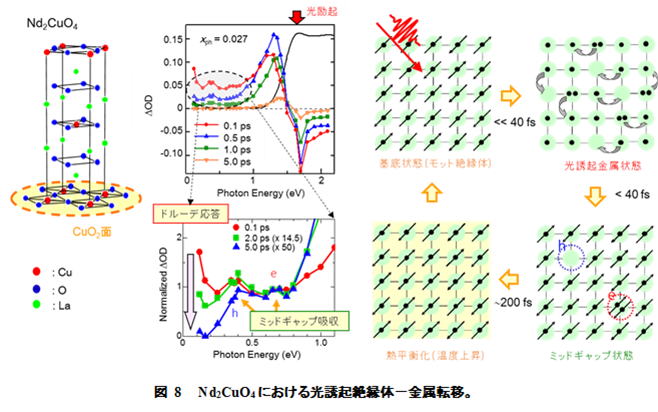

二次元モット絶縁体における光誘起金属化と光キャリアのダイナミクスを調べるために、本研究室では、先に述べた銅酸化物La2CuO4やNd2CuO4において、精密なフェムト秒ポンプ-プローブ分光測定を行いました。

図8は、Nd2CuO4を光励起したときの過渡吸収スペクトル(光学密度の変化 ΔOD) の時間変化です。光励起直後(0.1 ps)、赤外域において、吸収が低エネルギーに向かって増大するドルーデ的な挙動が現れており、絶縁体から金属へ転移していることがわかります。過渡吸収スペクトルの時間変化を詳しく調べると、ドルーデ応答が消失した後、0.4

eVと0.7 eV付近にピークをもつブロードなミッドギャップ吸収が残ります。これらの吸収は、それぞれ、ホールと電子に対応します。光励起後、ある程度時間が経過しキャリア数が減少したとき、反強磁性スピン配列の効果でキャリア(電荷)が動きにくくなることによってピーク構造が現れると解釈されます。二次元系では、キャリア(電荷)が移動すると反強磁性スピン配列が乱されます。したがって、キャリアは自由に運動することができません。このために、キャリア数が少ないときには金属にはならず、ピーク構造を持つミッドギャップ吸収が現れるのです。

NOPAを用いた最近の高時間分解能の研究から、銅酸化物の光誘起金属状態の寿命は、20 fsの時間スケールであることがわかっています。また、局在したキャリアの寿命も200

fsと非常に短いことも明らかになりました。これらの光励起状態の超高速緩和には、電子励起からスピン励起(マグノン)へのエネルギー移動が重要な役割を果たしていることが理論的に予測されています。本研究室では、現在、その過程を実験的に解明するために6.5

fsの時間幅の極短パルス光を用いた時間分解能9 fsのポンプ-プローブ分光測定を進めています。

Phys. Rev. B 91, 081114(R) (2015).![]()

Phys. Rev. Lett. 113, 096403 (2014).![]()

Phys. Rev. B 83, 125102 (2011).![]()

Phys. Rev. B 82, 060513(R) (2010).![]()

Phys. Rev. Lett. 98, 037401 (2007).![]()

Phys. Rev. Lett. 91, 057401 (2003).![]()

③ 光誘起反強磁性-強磁性転移

③ 光誘起反強磁性-強磁性転移

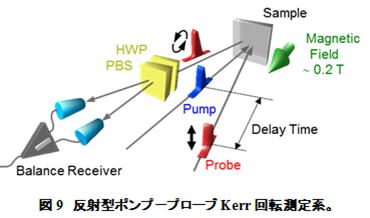

次世代の磁気記憶媒体や光磁気デバイスを実現するために、光によって高速に磁化が変化する現象の開拓が望まれています。本研究室では、光励起で磁化が高速に生じたり、減少したりする挙動を検出するために、フェムト秒レーザーパルスを用いたポンプープローブKerr回転の測定を行っています。実際に、ペロブスカイト型マンガン酸化物では、光誘起絶縁体-金属転移に伴って反強磁性-強磁性転移が生じることが明らかとなっています。

図9は、反射配置におけるポンプープローブKerr回転測定の概念図です。チタンサファイア再生増幅器から出力される時間幅 130 fs、波長 800 nmの直線偏光したパルス光をビームスプリッターでポンプ光とプローブ光の二つに分け、プローブ光は400 nmに波長変換します。プローブ光による試料からの反射光の偏光を検出しながら、そこに試料の光学的性質を変化させるためのポンプ光を入射します。測定する結晶面に対し垂直方向に弱い定常磁場を印加しておけば、プローブ光の偏光の変化を計測することによって、光励起による磁化の変化を検出できます。

ここでは、光照射によって、強磁性磁化が生じる場合を考えてみます。巨視的な強磁性磁化がプローブ光の進行方向に生じると、プローブ光の反射光の偏光面が回転します。これは、Kerr回転と呼ばれます。光照射によって生じるこの回転角の大きさとその時間変化を測定することで、強磁性磁化のダイナミクスを検出することができるのです。このKerr回転測定と、通常のポンプープローブ分光測定

(図3)を組み合わせることにより、スピンダイナミクス(強磁性化)と電荷ダイナミクス(金属化)を切り分けて測定することも可能となります。

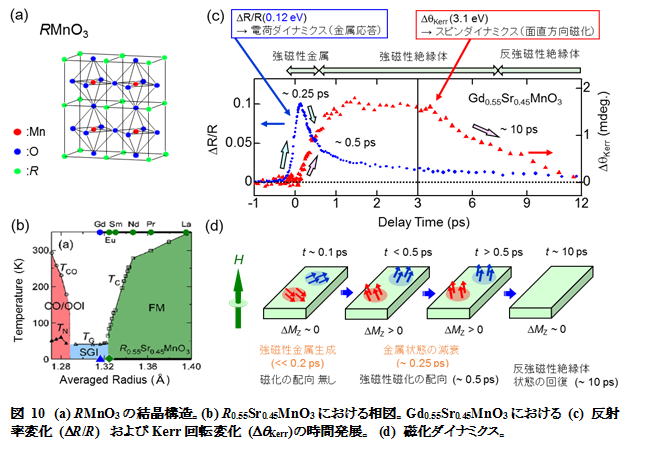

ペロブスカイト型マンガン酸化物では、組成を変化させることによって、先に紹介したフィリングの制御の他、バンド幅の制御が可能です。結晶構造を図10(a)に示します。これらの性質を利用することによって、電荷・スピン・軌道の自由度が絡み合った様々な特徴的電子相(常磁性半導体相、強磁性金属(FM)相、反強磁性電荷秩序絶縁体(COI)相等)を生み出すことができます。そのため、このマンガン酸化物は、光誘起磁化制御を試みるための格好の物質群と言えます。

図10(b)は、R0.55Sr0.45MnO3(R:希土類イオン)において、希土類イオンの種類を変えてバンド幅を変化させた時の相図です。バンド幅が狭い場合には反強磁性電荷秩序絶縁体(COI)相となりますが、バンド幅が増加すると強磁性金属(FM)相となります。また、電荷秩序絶縁体相の物質群の中には、スピングラス的な磁気的性質を持つ電荷秩序絶縁体(SGI)相となる物質もあります。Gd0.55Sr0.45MnO3は、強磁性金属相との相境界近くに位置する物質で、SGI相にある絶縁体です。この系では、光照射による絶縁体―金属転移に伴って強磁性が生じることが期待できます。

図10(c)は、この物質を光励起したときの、金属化を反映する赤外光の反射率変化(ΔR/R)と紫外光のKerr回転角の変化(ΔΘKerr)の時間発展です。光励起後瞬時に生じる反射率の増大は、金属状態の生成を表しています。この金属状態は、約0.25 psの時定数で高速に減衰しています。一方、Kerr回転は、光励起後、約0.5

psの時定数で増大しますが、これは強磁性磁化の生成を示すものです。この強磁性状態は、約10 psの時定数で元に戻ります。強磁性磁化の生成時間は、光生成した微視的な強磁性ドメインが、弱い外部磁場の効果で結晶面に垂直な方向に揃う時間に対応します(図10(d))。金属状態の減衰が高速に生じるのに対し、強磁性磁化の減衰がそれに比べて遅いことが特徴です。このように、電荷ダイナミクス(金属化とその減衰)、および、スピンダイナミクス(強磁性化とその減衰)は異なる時間変化を示します。それらのダイナミクスから、マンガン酸化物中の電荷とスピンの相互作用、あるいは、スピン間の相互作用の効果を詳細に議論することが可能です。

Phys. Rev. B 84, 045114 (2011).![]()

Phys. Rev. B 83, 165408 (2011).![]()

Phys. Rev. B 77, 094410 (2008).![]()

Phys. Rev. Lett. 99, 207401 (2007).![]()

Phys. Rev. Lett. 98, 017402 (2007).![]()

Phys. Rev. Lett. 94, 087202 (2005).![]()

④ 光誘起中性-イオン性転移

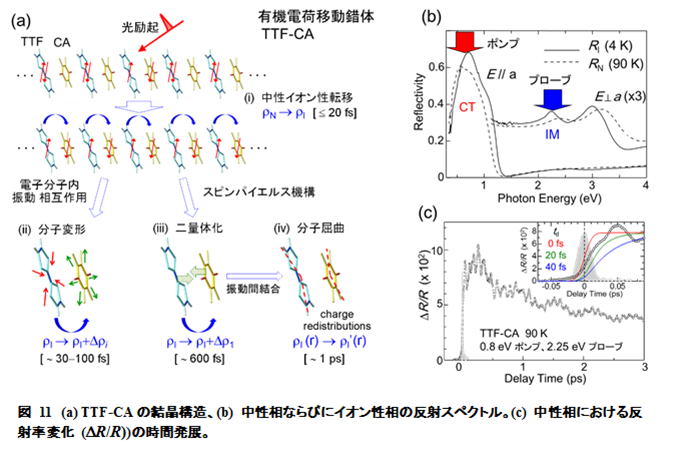

有機分子からなる分子化合物結晶の中には、ファンデルワールス的な中性結晶とイオン結晶の間を入れ替わる興味深い相転移(中性―イオン性転移)を示す物質が存在します。その代表例に、テトラチアフルバレン(TTF)-クロラニル(CA)という物質があります。このTTF-CAは、電子を出しやすいドナー(D)分子であるTTFと、電子を受け取り易いアクセプター(A)分子であるCAが交互に積層した一次元積層からなっています(図11(a))。

室温では、TTFからCAへの電荷移動量は、約0.3であり、基本的に中性です。しかし、温度を81 Kまで低下させると、TTFからCAへ一斉に電子が移動し、イオン性に転移します。イオン性における電荷移動量は、約0.6と見積もられています。イオン性相では各分子にスピンが生じますが、その際TTFとCAが寄り添うように変位して二量体を形成し、両者のスピンが一重項状態を形成します。このとき、分子変位の位相は、三次元的に揃うことがわかっています。このため、イオン性相では空間反転対称性が破れます。最近の研究から、この物質のイオン性相は、強誘電性を示すことも明らかとなっています。

このTTF-CAに光を照射すると、中性相からイオン性相への転移、イオン性相から中性相への転移の両者を引き起こすことが可能です。この光誘起相転移の機構を解明するには、相転移に伴う分子間の電荷移動、および、分子変位や分子変形といった構造変化の両者を実時間で検出することが必要です。電荷移動のダイナミクスを実時間で観測するためには、電子の運動の時間スケールと同程度の時間分解能が必要となります。このために、非同軸パラメトリックアンプを最適化し、6.5から15フェムト秒の時間幅の極短パルス光を使った高時間分解能のポンプープローブ分光測定を行っています。

TTF-CAの中性相およびイオン性相における反射スペクトル(それぞれRNおよびRI)を、図11(b)に示します。2 eVから2.5 eVにある構造は、TTF分子の分子内遷移によるものです。この構造のエネルギー位置は、分子の電荷移動量(分子の価数)に応じて敏感に変化するため、電荷移動量の変化、すなわち、中性―イオン性転移のプローブとして適しています。

図11(c)に、TTF-CAを中性相(90 K)において光励起した時の分子内遷移の反射率変化(ΔR/R)の時間依存性を示しました。光励起後、瞬時に立ち上がる反射率の増大は、1光子によって20分子から30分子がイオン化する過程を表しています。この反射率の立ち上がりの時定数は20

fs以下と見積もられます。TTF-CAの電子の運動の速さを決めるトランスファーエネルギーは、約0.2 eVですが、これは時間に換算すると約20

fsであることから、イオン化過程が構造変化を伴わない純粋な電子的過程であることがわかります。つまり、光励起によってTTFからCAへ集団的な電子移動が起こるわけです。反射率変化には、電子移動によるイオン化過程を反映する立ち上がりに引き続き、顕著な振動構造が観測されています。この振動は、TTFとCAの分子内振動モードおよびイオン性ドメイン内の二量体分子変位に対応する振動モード(光学型格子振動)によるものです。

これらのデータを詳細に解析することによって、TTF-CAの光誘起中性―イオン性転移に関して、以下のような描像が得られています(図11(a))。まず、光励起後約20

fsで、TTFからCAへの集団的な電子移動によってイオン性ドメインが生じます。それに引き続き、イオン化した分子を安定化するように、分子変形と分子変位が生じます。これらの構造変化はコヒーレントに生じるために、変化のゆれ返しが起こりますが、その結果、それぞれの構造変化に対応する振動が生じることになります。これらの分子の振動による電荷移動量の変調の効果が、反射率変化に重畳するのです。

以上のように、極短パルス光を利用することによって、光誘起後に物質中で起こる電子と分子のダイナミクスを実時間で観測することができるようになりました。それによって、光誘起相転移の機構を解明するとともに、物質に内在する相互作用に関する詳細な知見を得ることも可能となりました。

Phys. Rev. Lett. 111, 187801 (2013).![]()

Nature Phys. 7, 114 (2011).![]()

Phys. Rev. Lett. 105, 258302 (2010).![]()

Phys. Rev. Lett. 96, 057403 (2006).![]()

Phys. Rev. B 70, 165202 (2004).![]()

Phys. Rev. Lett. 88, 057402 (2002).![]()

テラヘルツ波を利用した物性研究

電波と光波の中間に位置する0.1 ~ 10 テラヘルツ(THz: 1 THz = 1012 Hz ~ 4 meV ~ 300 µm)の周波数領域は、テラヘルツ領域と呼ばれています。この周波数領域の光(電磁波)は、その発生方法や検出方法が長い間未開発であったため、他の周波数領域に比べて基礎研究にも応用にも利用されることがありませんでした。

しかし、近年、フェムト秒レーザー技術の進歩によって、このテラヘルツ領域の光の発生・検出が可能となり、それを用いた研究が活発に行われるようになってきました。そのテラヘルツ電磁波の特徴は、時間幅がピコ秒程度のパルス電磁波であることにあります。

現在、このテラヘルツ電磁波は、物理学、化学、生物学、工学にわたる様々な分野で利用されつつあります(図12)。例えば、テラヘルツ電磁波は、紙・プラスチックに対し良好な透過特性を示します。その特性を利用し、癌細胞や薬物の検出や、封筒や鞄の中の危険物探知などのセキュリティーチェックのために、テラヘルツ電磁波によるイメージングが行われています。また、テラヘルツ領域には、物質を特徴づける素励起(例えば、強誘電体のソフトモードや磁性体のマグノン(スピン波))、分子の回転モードや振動モードが存在しており、その動的挙動を明らかにするためにテラヘルツ電磁波を利用した分光が行われるようになってきています。

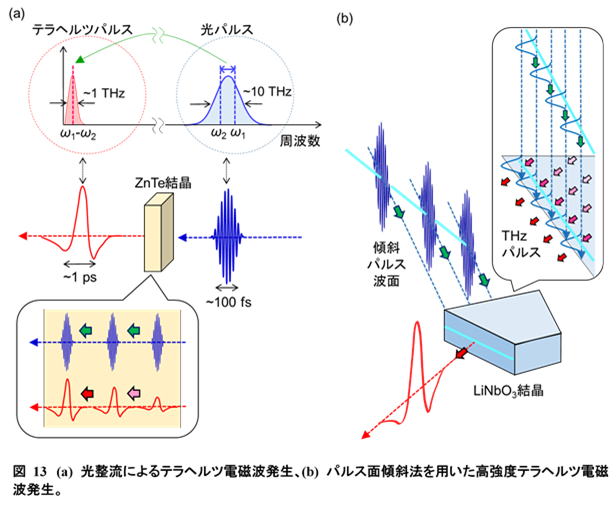

① 高強度テラヘルツパルスの発生

テラヘルツ電磁波の発生に最も良く用いられる方法は、二次非線形光学効果を有する結晶(二次非線形光学結晶)にフェムト秒パルス光を入射し、そのパルス内での差周波発生によってテラヘルツ電磁波を発生させる方法です。

物質に、周波数がω1とω2である高強度の2つの光を入射した場合を考えます。光の電場成分は、E(t)=E1 cosω1t+E2 cosω2t と表されます。この時、二次の非線形分極 P(2)は、以下のようになります。

![]()

すなわち、入射光の差周波 (ω1-ω2)や和周波 (ω1+ω2)の光や、2ω1、2ω2といった入射光の2倍の周波数の光が発生します。

二次非線形光学結晶にフェムト秒レーザー光を照射すると、どのようなことが起こるでしょうか。汎用のチタンサファイア再生増幅器によって発生する時間幅130

fsのパルス光の周波数幅は、約40 meV~10 THzとかなり広くなります。そのため、その周波数幅の中にある様々な周波数の光の間で差周波発生が生じます。その結果、1から数テラヘルツの周波数を含むブロードな光が放射されます。その光は、時間的には1

ps秒程度の幅を持つパルス光となります。このようなテラヘルツ光の発生過程は、光整流と呼ばれることもあります。その概念図を、図13(a)に示しました。二次非線形光学結晶において発生するテラヘルツパルスを高効率に取り出すには、入射する

フェムト秒パルスと発生するテラヘルツパルスが結晶中を同じ速度で進むことが必要です。これを位相整合条件と言います(図13(a)の拡大図)。このような条件を満たす二次非線形光学結晶としては、ZnTeが最も良く用いられています。

最近、テラヘルツパルスを、固体の電子状態を制御するための励起(ポンプ)光として用いようという試みも注目されています。このためには、テラヘルツパルスの高強度化が必要です。ZnTeでは、高強度のレーザーパルスを入射した場合、二光子吸収によってキャリアが生成されるため、テラヘルツパルスの高強度化は容易ではありません。高強度化に適した非線形光学結晶としては、二光子吸収が生じにくく、かつ二次の非線形感受率が大きいLiNbO3が候補となります。しかし、LiNbO3では、先に述べた位相整合条件が満たされないことがわかっています。そこで、位相整合条件を満たす方法として、パルス面傾斜法と呼ばれる方法が考案されました。

この方法では、フェムト秒レーザーパルスを図13(b)のように、そのパルス面を傾斜させて非線形光学結晶に入射します。このとき、図中の矢印に進むテラヘルツパルスと入射したフェムト秒レーザーパルスの間で位相整合条件が満たされ、高強度のテラヘルツパルスを発生させることができます。本研究室では、この方法を用いて、約500

kV/cmの高強度テラヘルツパルスの発生に成功しています。この電場強度は、空気の絶縁破壊の閾電場(35 kV/cm)を遥かに超える強電場であり、物質の電子構造や物性の制御に利用できるのではないかと期待されます。高強度のテラヘルツパルス(電磁波)を使った固体の電子状態制御の研究としては、その電場成分を用いた酸化物パイエルス絶縁体の電界誘起金属化や、その磁場成分を用いた磁性半導体のマグノンのコヒーレント制御、など、いくつかの研究が報告されています。

我々は、テラヘルツパルスの電場成分に対する電子系の高速応答に焦点を当てて、電子型強誘電体の分極の高速変調や三次の非線形光学効果を利用した光スイッチングの研究を進めています。

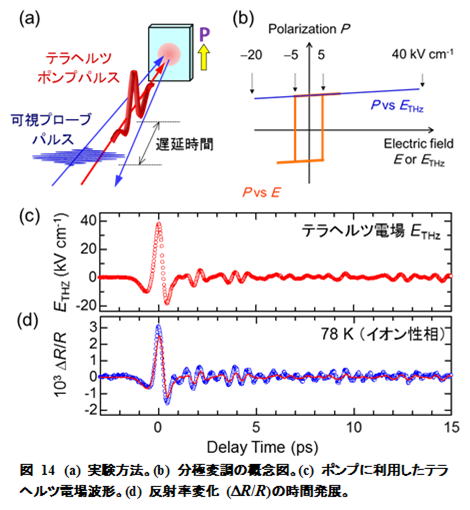

② テラヘルツ波による電子型強誘電体の超高速分極制御

先に紹介した有機分子化合物結晶TTF-CA(図12(a))は、イオン性相において強誘電体となります。この物質の強誘電分極は、イオン性に転移する際に生じる、ドナー(TTF)からアクセプター(CA)への電子移動が担っていることが明らかにされています。このことから、TTF-CAは、典型的な電子型強誘電体とみなすことができます。

分極の起源が電子にある電子型の強誘電体では、テラヘルツパルスによって、高速に分極を変調できるのではないかと期待されます。 この目的のために、本研究室では、TTF-CAにおいて、テラヘルツポンプ-可視プローブ分光測定を行いました(図14(a))。図14(c)に、ポンプに用いたテラヘルツパルスの電場波形を示します。図14(d)は、TTF-CAにテラヘルツパルスを照射し、電荷移動量の大きさを反映する2.2

eV付近の反射率変化を測定した結果です。時間原点付近では、反射率変化は、入射したテラヘルツ光の電場の時間波形と一致しています。このことから、テラヘルツ電場パルスによって強誘電分極が高速に変調されていることがわかります

TTF-CAの分極 (P)-静電場 (E)曲線を模式的に図14(b)に示します。5 kV/cm(抗電場と呼ぶ)以上の電場を印加するとドメインウォールが動き、分極反転が生じます。このドメインウォールの運動は非常に遅いため、テラヘルツ電場が変化するサブピコ秒の時間では、ドメインウォールは完全に静止していると考えることができます。そのため、テラヘルツパルスを照射した場合は、その最大電場強度が抗電場を超えても分極反転が生じず、図14(b)の青で示した直線にそって電場による大きな高速の分極変調を誘起できるのです。

次に、図14(d)に示したテラヘルツパルス照射後 1 ps以降の反射率変化を注意深くみると、入射したテラヘルツ電場には依存しない振動数が54

cm-1の周期的な振動(コヒーレント振動)が現れていることがわかります。偏光ラマン散乱分光の実験より、54 cm-1に、D分子とA分子が変位する光学型の格子振動モードが現れることが知られています。したがって、反射率変化の振動は、この光学モードによって引き起こされていると考えられます。

この例からわかるように、テラヘルツパルスを使うと、電子系だけでなく、物質の構造変化も誘起することができる可能性があるのです。

Nat. Commun. 4, 2586 (2013).![]()

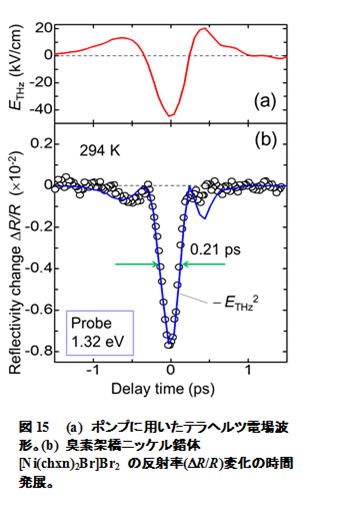

③ テラヘルツ波による超高速光スイッチング

③ テラヘルツ波による超高速光スイッチング

先に述べたように、三次の非線形光学効果を利用すると、ポンプ光のオン・オフによって、プローブ光を制御することができます。このような光スイッチングは、テラヘルツ光をポンプ光に使うことによっても実現できるはずです。

先に述べた電場変調分光測定より、臭素架橋ニッケル錯体([Ni(chxn)2Br]Br2 (chxn: cyclohexanediamine))(図2(a))は、従来の材料に比べ、三次の非線形感受率が約1000倍大きいことが明らかとなりました。そのため、この物質は、光スイッチへの応用展開を図る上で鍵となる物質といえます。

本研究では、一次元モット絶縁体において、テラヘルツ光をポンプ光に用いた超高速スイッチングを実証するために、臭素架橋ニッケル錯体において、テラヘルツパルス(図15(a))照射による反射率変化の測定を行いました。その結果、テラヘルツパルスの電場成分によって、近赤外域の反射率がサブピコ秒で高速変調できることがわかりました(図15(b))。

一般に、光学ギャップがある程度大きな半導体においてテラヘルツ電場パルスを励起光に用いれば、可視光励起の場合と異なりキャリアの実励起が全く生じないため、キャリアの緩和によって生じる温度上昇に起因する遅い応答が生じません。これによって、1

ps間隔(周波数1 THz)での高繰り返しの光スイッチが可能になると期待されます。

Appl. Phys. Lett. 102, 091104 (2013).![]()

顕微分光とイメージング

物質の光に対する応答、すなわち、光の透過、反射、屈折、吸収などは、物質中の荷電粒子(電子やイオン)の応答によって生じます。そのため、物質の光に対する応答(光学的性質)を調べることは、物質の電子構造や電子およびイオンの性質を理解するための最も基本的なアプローチになります。物質の光学的性質は、複素数で与えられる光学定数(複素誘電率、複素屈折率、複素伝導度等)で記述されます。光学定数の波長依存性(光子エネルギー依存性)、すなわち、光学スペクトルから、物質の電子やイオンの微視的な振舞いを調べることができるのです。

本研究室では、多様な試料に対し様々な環境下で光学スペクトルを測定するための定常的な分光システムの開発を行っています。その中心となるのが、顕微分光とイメージングです。

① 顕微分光システムの構築

新しい現象や機能の探索を目指して新物質を合成する場合、大きな単結晶試料が得られない場合がしばしばあります。そのような場合に正確な分光測定を行うには、微小試料で測定が可能な顕微分光システムを用います。また、強相関電子系や低次元系においては、少しの組成の変化や温度、圧力等の外場の変化によって、遠赤外から紫外にわたる広いエネルギー領域に渡って光学スペクトルが変化します。そのため広いエネルギー領域に対し、様々な環境下で微小試料の反射測定や透過測定が可能な光学系の構築が必要です。

以上の観点から、本研究室では、遠赤外(10 meV)から紫外(5 eV)に渡る幅広いエネルギー領域において、顕微鏡を用いて反射スペクトルおよび透過スペクトルの測定が可能な光学系を構築しています。中赤外から紫外領域では、20

µm × 20 µm 以下の空間分解能で光学スペクトル測定を行うことができます。また、遠赤外領域では、300

µm ×300 µm程度の微小試料の分光測定を行うことが可能となっています。 また、試料を冷却する顕微分光測定専用のクライオスタットを用いることによって、室温から10

Kまでの反射や透過スペクトルの測定も可能です。また、ダイヤモンドアンビルセルを用いた圧力下の測定も行うことができます。

本研究室では、さらに、フェムト秒レーザー光によってテラヘルツ電磁波を発生させ、2 meVから10 meVの領域で分光に利用すること(テラヘルツ分光)も可能となっています。このテラヘルツ分光では、試料を透過する光(電場)の時間領域の波形を解析することによって、光学定数の実部と虚部の両者を同時に測定することができます。

② 強誘電体・強磁性体のドメインイメージング

強誘電体や強磁性体では、外部電場や外部磁場がなくても巨視的な分極や磁化が生じます。しかし、多くの場合、試料内には試料全体のエネルギーを最小にするために、分極や磁化の方向が互いに異なる微視的なドメインが形成されます。強誘電体や強磁性体を記憶デバイスに活用するには、それらのドメインの分布(ドメイン構造)と、外場によるドメイン構造の変化を高い空間分解能で検出することが重要です。このようにドメインの実空間分布を分光的に検出する測定は、ドメインイメージングと呼ばれています。以下では、有機強誘電体の分極ドメインのドメインイメージングの研究を紹介します。

強誘電体のドメイン構造を観察するために、これまで、電子線・X線・可視光ビームを用いた様々な手法が開発されてきました。例えば、空間反転対称性の破れた強誘電体では、二次の非線形光学係数

χ(2)が許容です。その結果、高強度の光を照射すると二次の非線形光学効果を介して、入射周波数の二倍の周波数の光 (第二高調波: SHG)が発生します。SHG光の強度は、分極の大きさに依存するため、その強度を測定することで分極に関する知見が得られます。しかし、通常のSHG

法では光の強度のみが測定可能であり、位相の情報が得られない、すなわち、分極の正負を区別することができないという欠点があります。

近年、我々は、この欠点を克服した新たなドメイン構造観測手法として、テラヘルツ電磁波発生を利用したイメージング法を開発しました。フェムト秒レーザーを照射すると、二次の非線形光学効果である差周波過程によってテラヘルツ電磁波が発生することを先に紹介しました。テラヘルツ電磁波の測定では、位相の情報を含む電場波形を直接観測することが可能です。すなわち、発生するテラヘルツ電磁波の電場波形の解析から、分極ドメインを分極の向きを含めて可視化することができるのです。

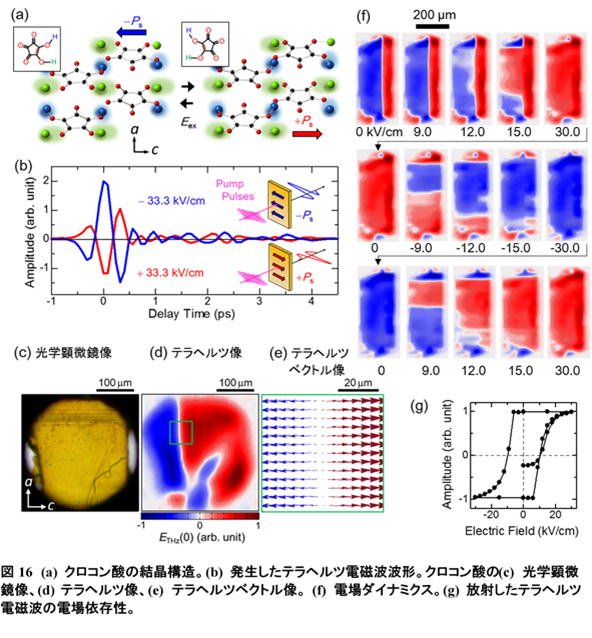

このような研究の例として、室温で強誘電性を示す有機分子性結晶 クロコン酸 (C2H5O5)の測定結果を図16に示します。この測定では、試料に電極をつけ、静電場を印加する実験を行いました。図16(b)は、試料にフェムト秒パルス光を入射することによって放射されたテラヘルツ光の電場波形です。正負の静電場を印加することによって電気分極の方向を反転させると、テラヘルツ電磁波の位相が180度反転しました(図16(b))。このことは、テラヘルツ電磁波の位相を測定することによって、分極の向きを検出できることを示しています。試料を二次元で走査し、放射したテラヘルツ電磁波の電場成分の位相の試料位置依存性を測定しマッピングしたところ、光学顕微鏡像(図16(c))では判別できない+方向-方向の強誘電ドメインやドメイン壁を明瞭に判別できることがわかりました

(図16(d))。図16(d)において、赤色部分と青色部分は逆向きの分極を有するドメインを表しており、白色部分がドメイン壁に対応します。さらに、放射したテラヘルツ電磁波の電場成分をベクトルとして検出することによって、電気分極のベクトル成分を可視化することにも成功しています。図16(e)において、各矢印が分極のベクトルに相当します。さらに、電場下でイメージングを行い、強誘電ドメインの電場ダイナミクスの可視化も行いました(図16(f))。図16(g)はテラヘルツ光の電場成分の印加電場依存性であり、強誘電体に特有のヒステリシスカーブを示していることがわかります。

このように、強誘電体のドメイン構造を明らかにするうえで、本手法が有力な手法であることが実証されました。さらに、ごく最近の研究から、強磁性体にフェムト秒レーザー光を照射したとき、強磁性体の磁化変調によるテラヘルツ光放射によって、強磁性ドメインの検出が可能であることも明らかになりました。

Appl. Phys. Lett. 105, 041101 (2014).![]()

Jpn. J. Appl. Phys. 53, 09PD08 (2014).![]()

Phys. Rev. B 80, 205201 (2009).![]()